【健康な高齢化・実践編】

『笑顔と健幸プロジェクト〜疲労とコンディショニング〜』

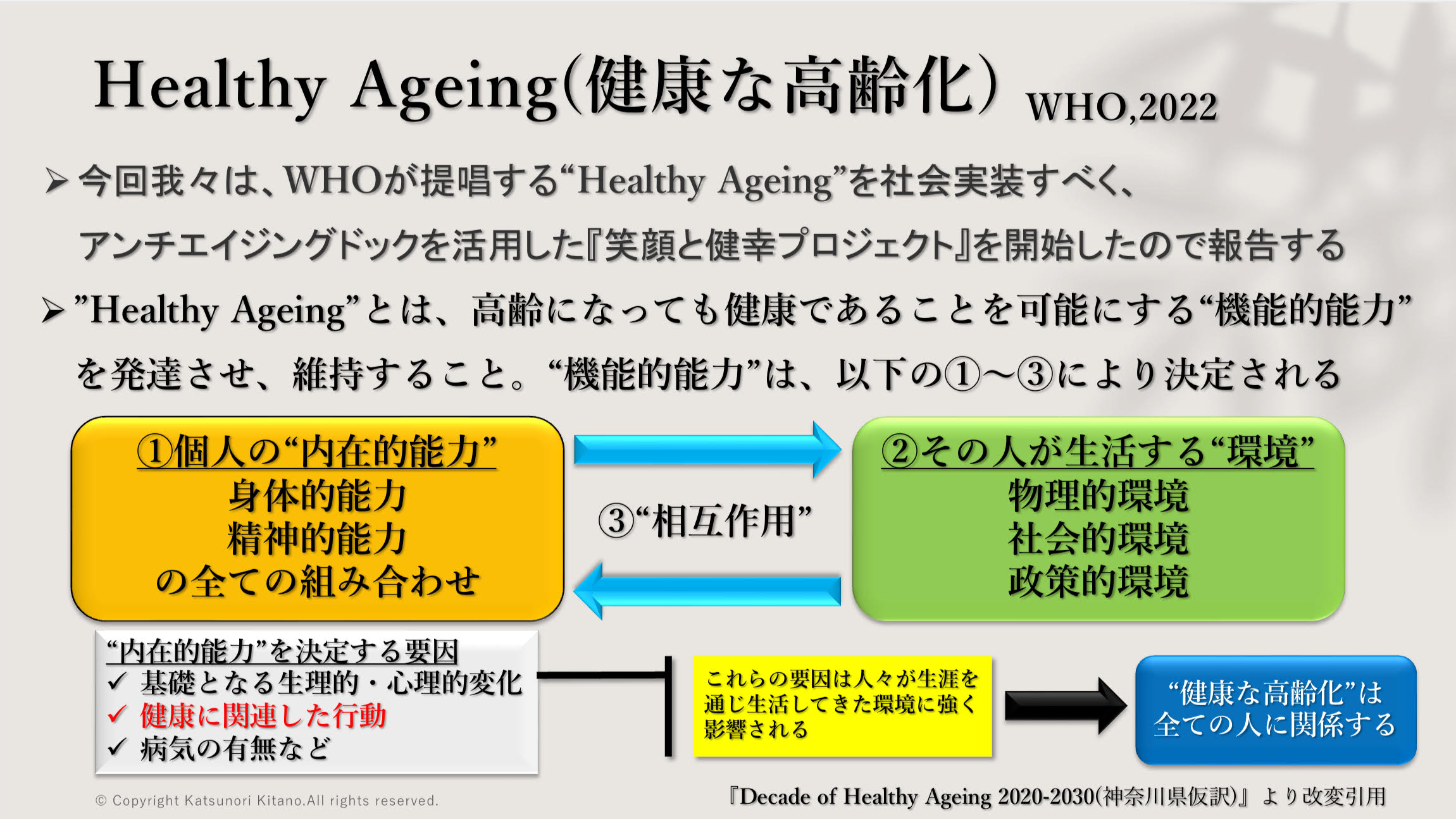

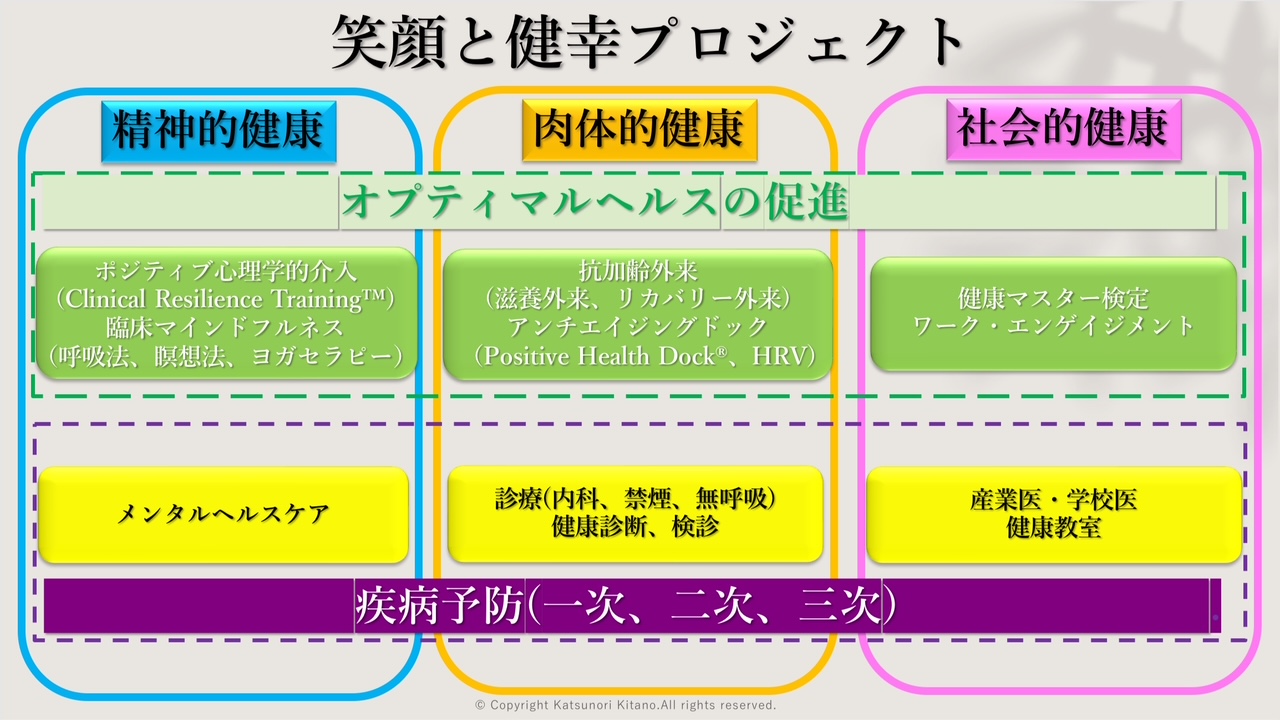

百年健幸を目指して始めたライフワーク『笑顔と健幸プロジェクト』を通じ、WHOが提唱する“ヘルシー・エイジング(健康な高齢化)”を社会実装すべく活動しております。具体的には、“機能的能力”を決定する身体的能力、精神的能力、生活環境の開発および相乗効果を促す取り組みをしており、実例やその背景を紹介していきます。

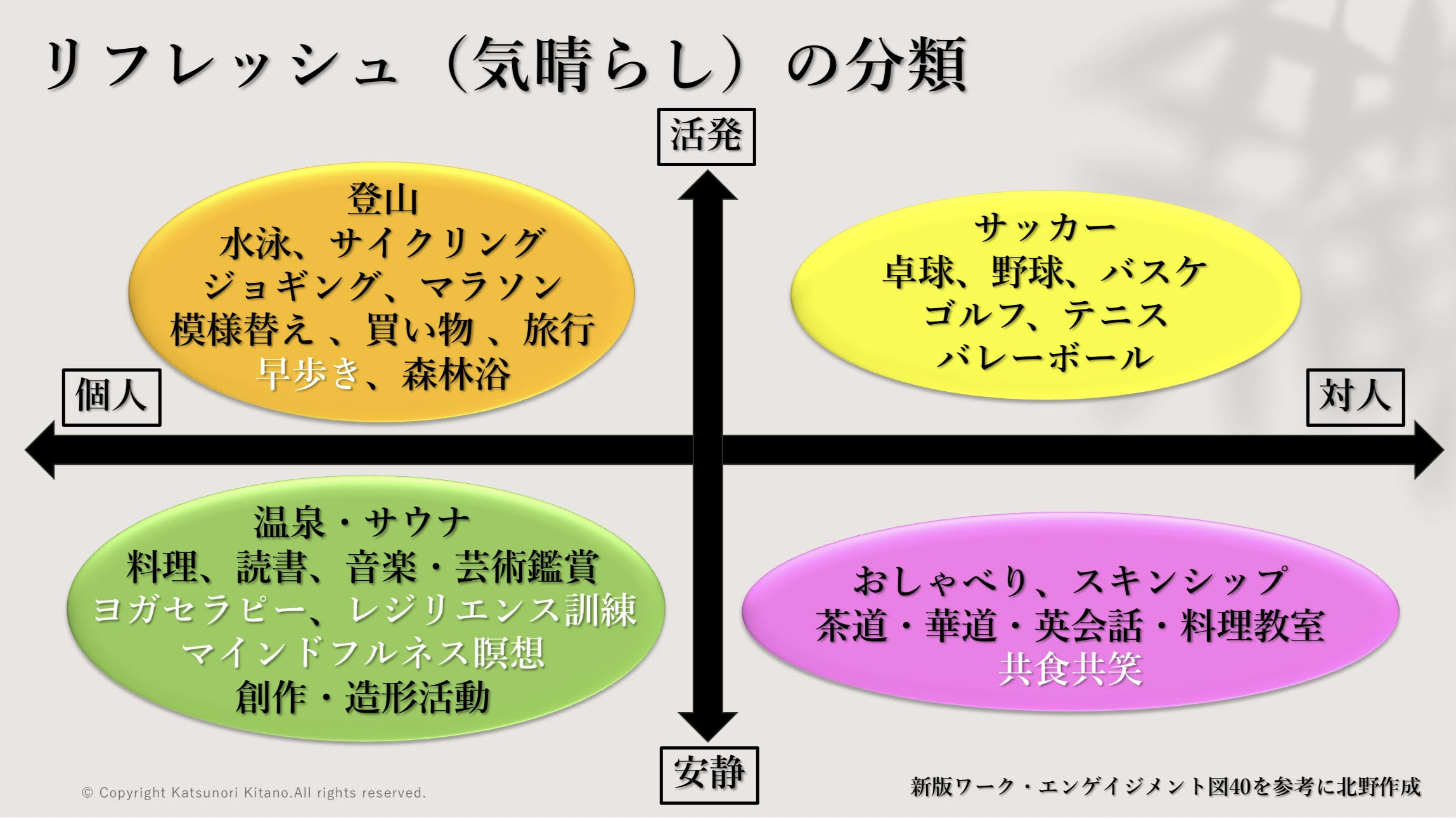

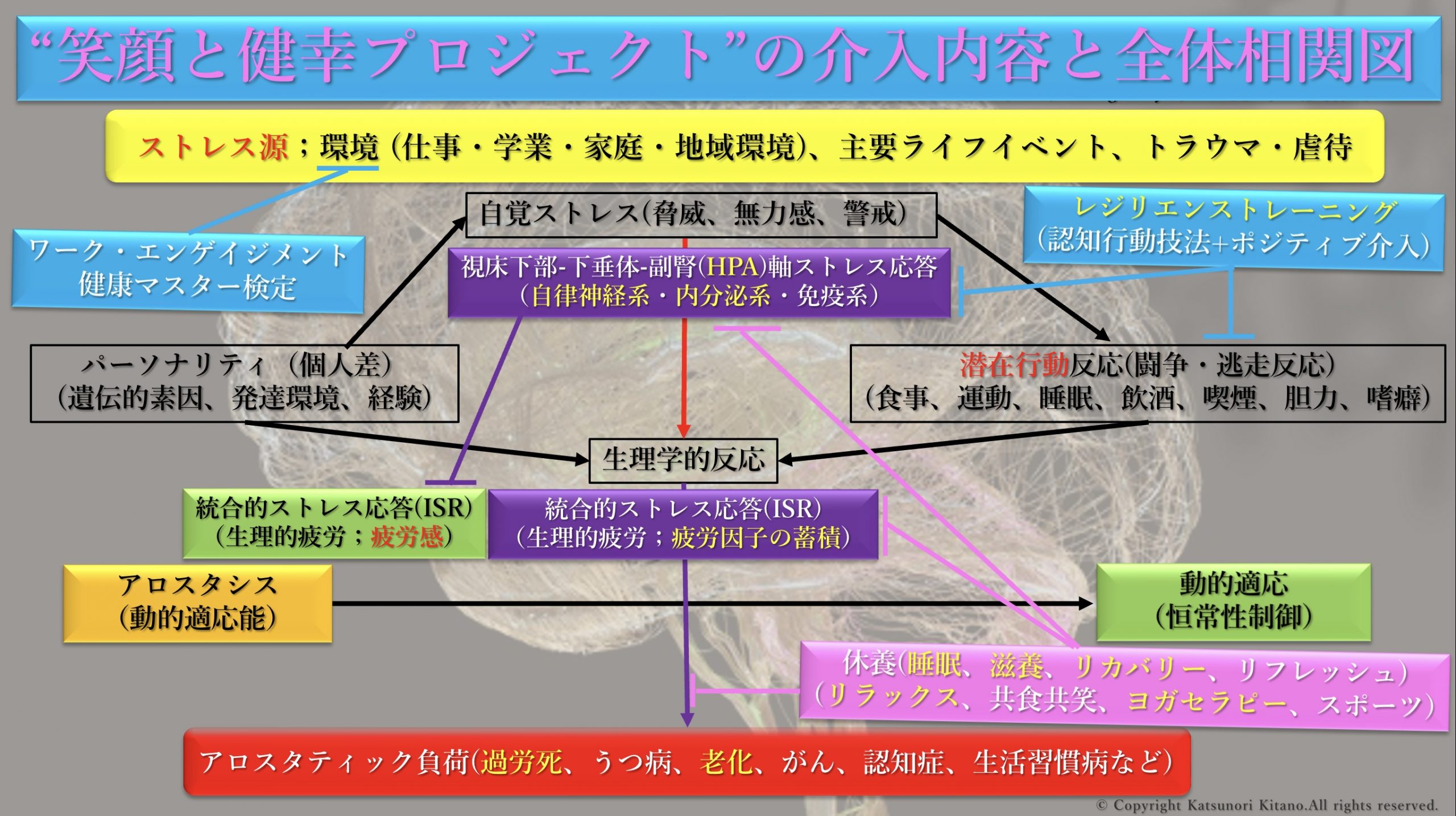

最終回は、心身ストレスによる疲労が高度な場合のリフレッシュ方法(図1下段、緑色・桃色)にフォーカスし、第2次公式テキスト『100年ヘルスケアバイブルⅠ』134〜137ページ “未病とコンディショニング”の内容とリンクするお話をします。

図1(11月コラム図5再掲)

5月号の「ストレスと疲労」で述べたように、疲労因子(リン酸化eIF2α)を本来の姿である蛋白質合成因子(eIF2α)に戻す“疲労回復因子”(リン酸化eIF2α脱リン酸化酵素)を増やすには、ジョギングや早歩きのような軽度の運動が効果的です(図1左上・オレンジ色)。しかし疲労が高度に蓄積している場合、軽度とはいえ運動を勧奨すべきか、どのくらい継続すれば効果的かは、定期的に疲労度を評価することで個別に判断しております。

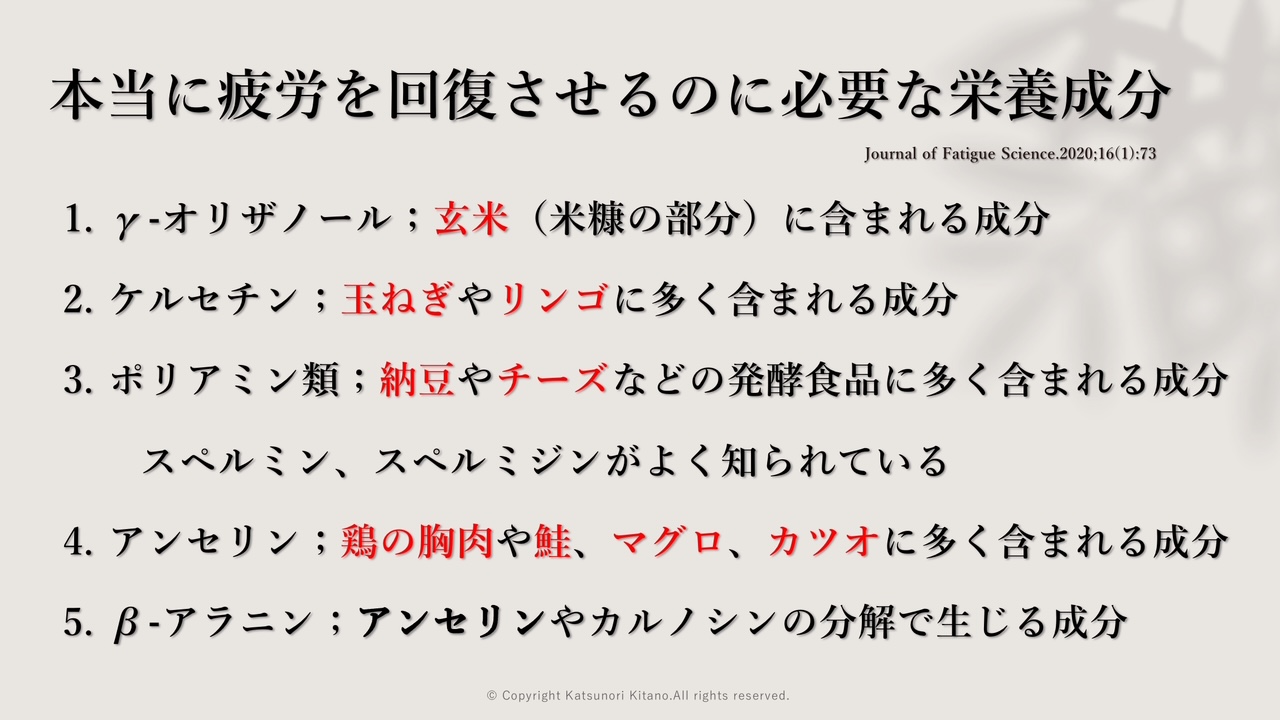

運動以外の疲労回復アプローチとして滋養強壮があります。前回コラムでも注意喚起しましたが、ウナギやニンニク、栄養ドリンクやサプリメントといった抗酸化成分を多量に含む食品で疲労感だけを和らげるのではなく、疲労を本当に回復してくれる(疲労回復因子を増やしてくれる)栄養成分(図2)を積極的に摂取することをお勧めしております。この機会に朝食を摂る習慣づけと一緒に、オリジナルのリカバリー(疲労回復)メニューを考案されてはいかがでしょうか?

図2 本当に疲労を回復させる(疲労回復因子を増やす)栄養成分

ちなみに、せっかく上記の栄養成分を摂取しても、ビタミンB1が不足すると疲労回復力が大きく低下することがわかっています。もともと欧米人と比べて日本人は肉や小麦といったビタミンB1を多く含む食材の摂取が少ない傾向にあります。さらに、糖質(炭水化物など)過剰やアルコールの代謝には体内のビタミンB1を大量に消費するので、ビタミンB1の相対的欠乏症に注意が必要とする報告があります1)。

ビタミンB1は玄米の米糠部分にも豊富に含まれていますが、精白した米を食べるようになったため欠乏しがちになりました。こうした経緯からも、γ-オリザノールだけでなくビタミンB1も豊富に含む玄米を食べることの有用性がわかります。

どうしても玄米の食感が苦手とか、炊飯前に20時間の浸漬が面倒という方には、玄米の栄養そのままに白米と同じく1時間の浸漬で、なおかつ通常の白米モードで炊ける無洗ロウカット玄米2)3)という選択肢もあります。

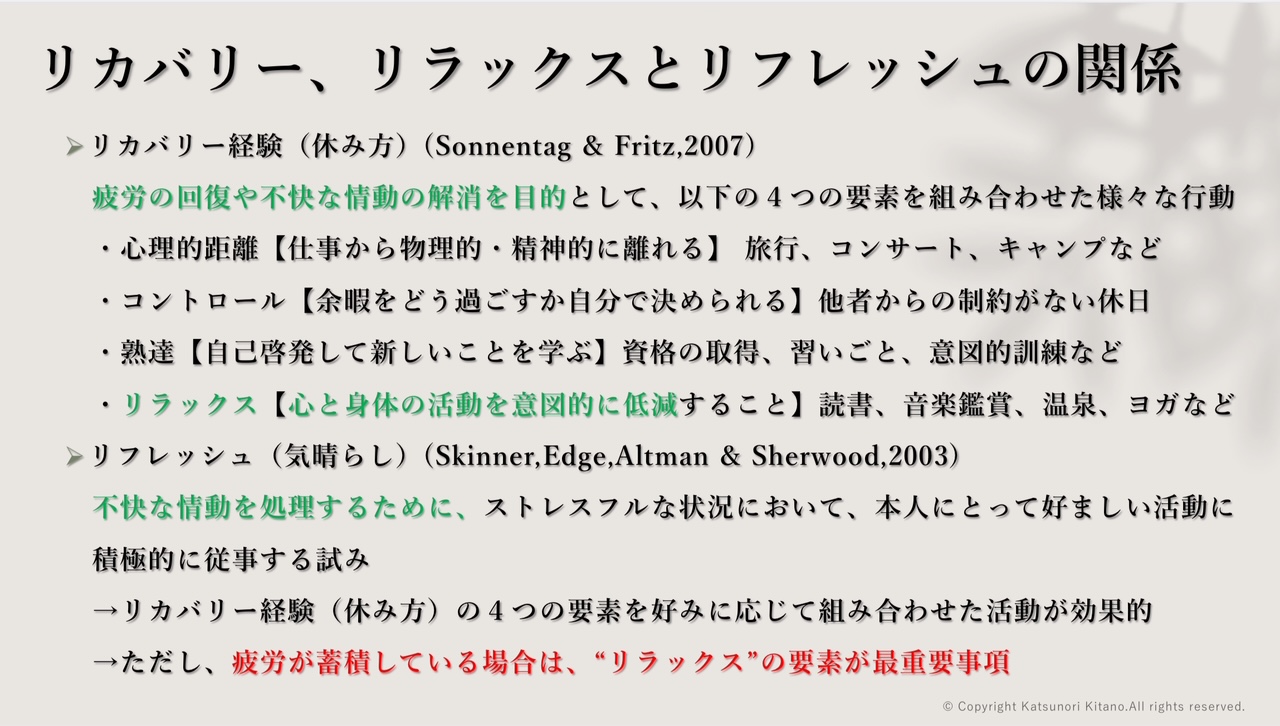

続いて、疲労が高度な場合に適したリフレッシュ手段としてのヨガをご紹介します。前回のコラムでも触れたように、疲労因子の蓄積を助長しないためにはリラックス要素のあるリカバリー経験(休み方)が望ましいからです(図1左下・緑色、図3)。

図3(11月コラム図3再掲)

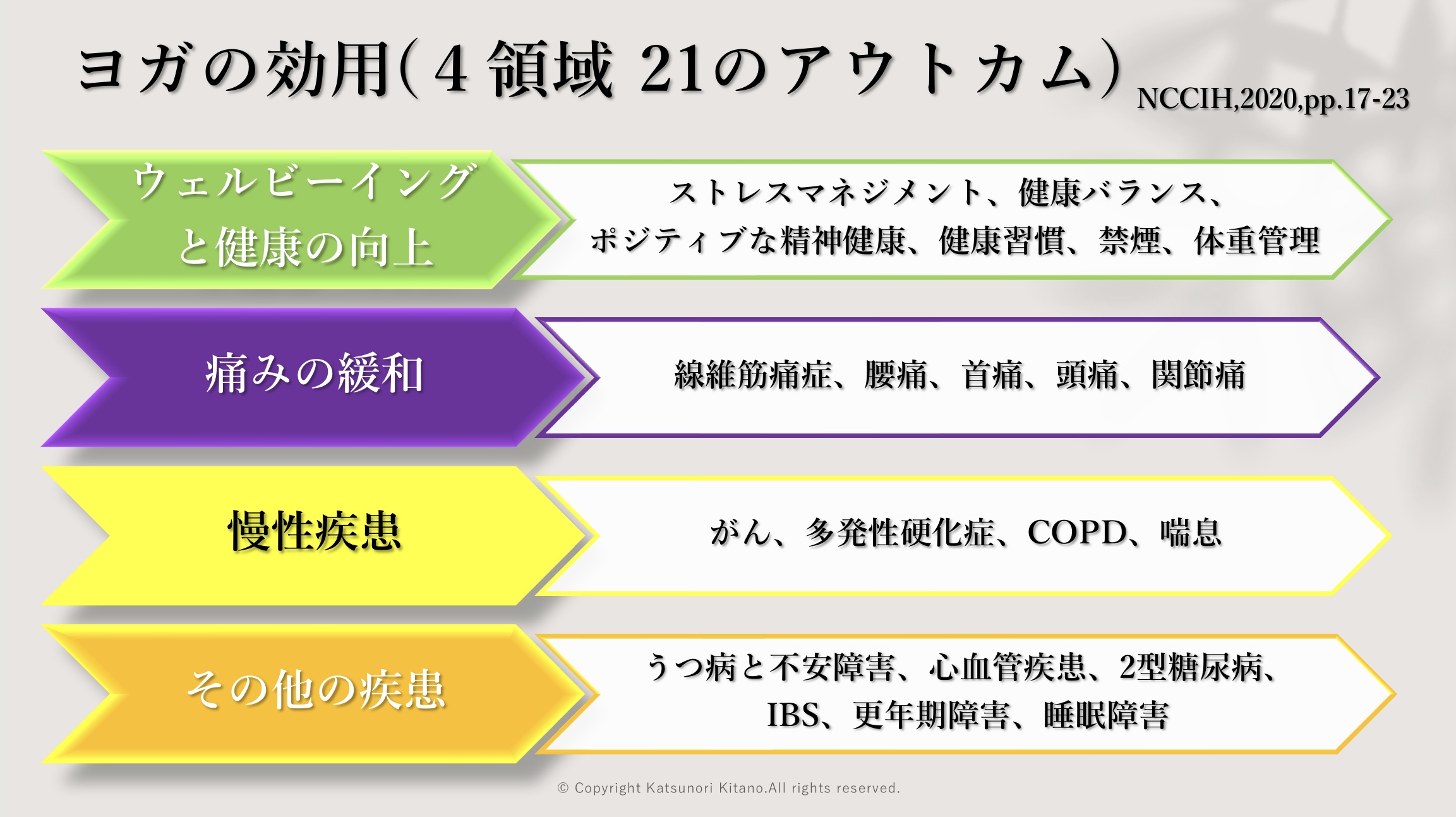

第2次公式テキスト『100年ヘルスケアバイブルⅠ』134ページに補完代替医療として記載があるように、ヨガは第三世代の認知行動療法であるマインドフルネス技法の一つという側面もあります。アメリカ国立補完統合衛生センター(NCCIH)は、ヨガの効用としてストレスマネジメントや精神健康の促進など、4領域21のアウトカムを公表しております(図4)。

図4 ヨガの効用(NCCIHの発表)

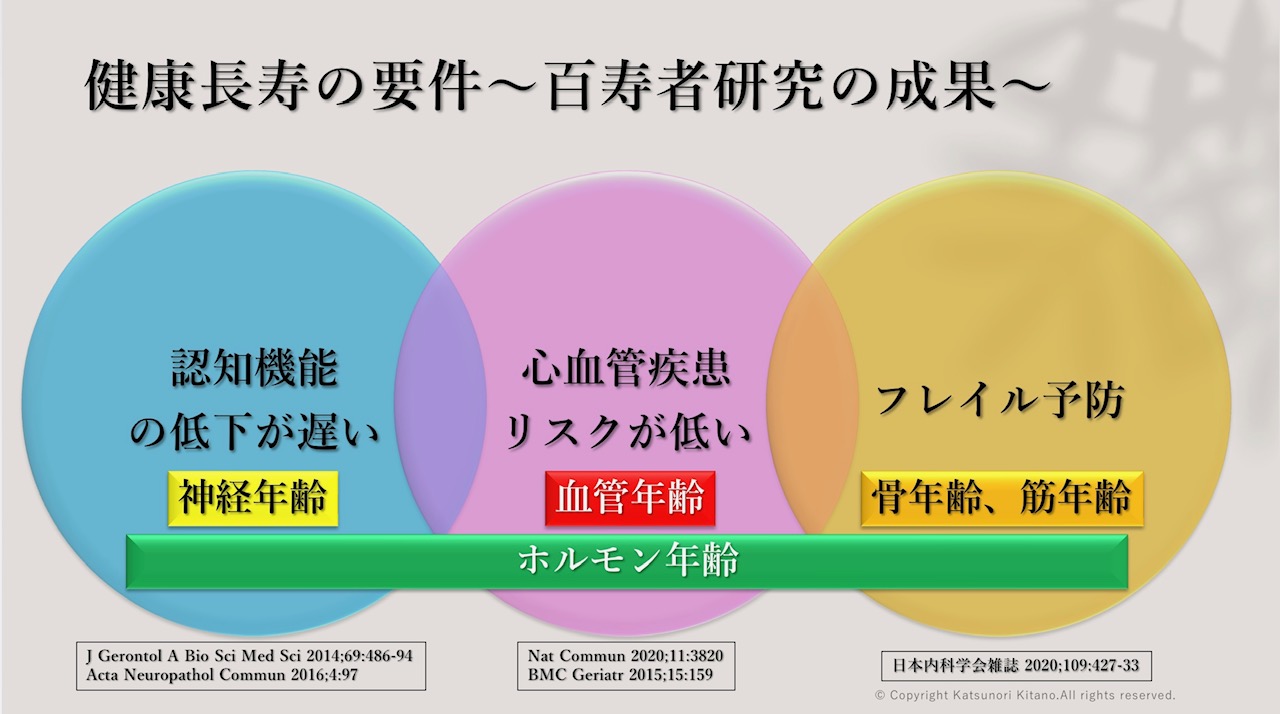

また、6月のコラムで述べた健康長寿の三要件 (図5) に関しても、認知機能の低下が遅いこと4)5)6)8)、心血管疾患リスクが低いこと4)7)9)、フレイル予防7)8)のそれぞれに対して、ヨガによる効果の報告があります(巻末の参考文献には要約を附記してあります)。

図5 健康長寿の三要件(6月コラム図1の再掲)

これ以外にもヨガを含めた補完代替医療に関するエビデンスは、第2次公式テキスト『100年ヘルスケアバイブルⅠ』135ページにあるように、厚生労働省の統合医療情報発信サイト(eJIM)で確認できます10)。

実際ヨガは医療の現場で活用されており11)、当院でも『笑顔と健幸プロジェクト』の一環として、レジリエンストレーニングプログラムにヨガセラピー12)を取り入れております(図6、図7)。

図6(11月コラム図7再掲)

図7(11月コラム図6再掲)

これまで1年に渡り、『笑顔と健幸プロジェクト』を通じて“Healthy Ageing(健康な高齢化)”を社会実装する活動を、総論・各論・実践編として紹介させていただきました。皆さんが健康マスターとしてご活躍される上で、コラムや参考資料が多少なりともお役に立てば幸いです。

最後になりますが、わたしが『笑顔と健幸プロジェクト』をライフワークとして始めたのは、同じく循環器内科医であった父の急逝がきっかけでした。父の書斎に家族写真を栞代わりに挟んであった本13)を読み、「“当たり前”のことなどないから、人と人の“あいだ”を大切に」と幼少時に言われたことを思い出し、Well-Being(笑顔と健幸)の啓発と実践に取り組もうと決心しました。

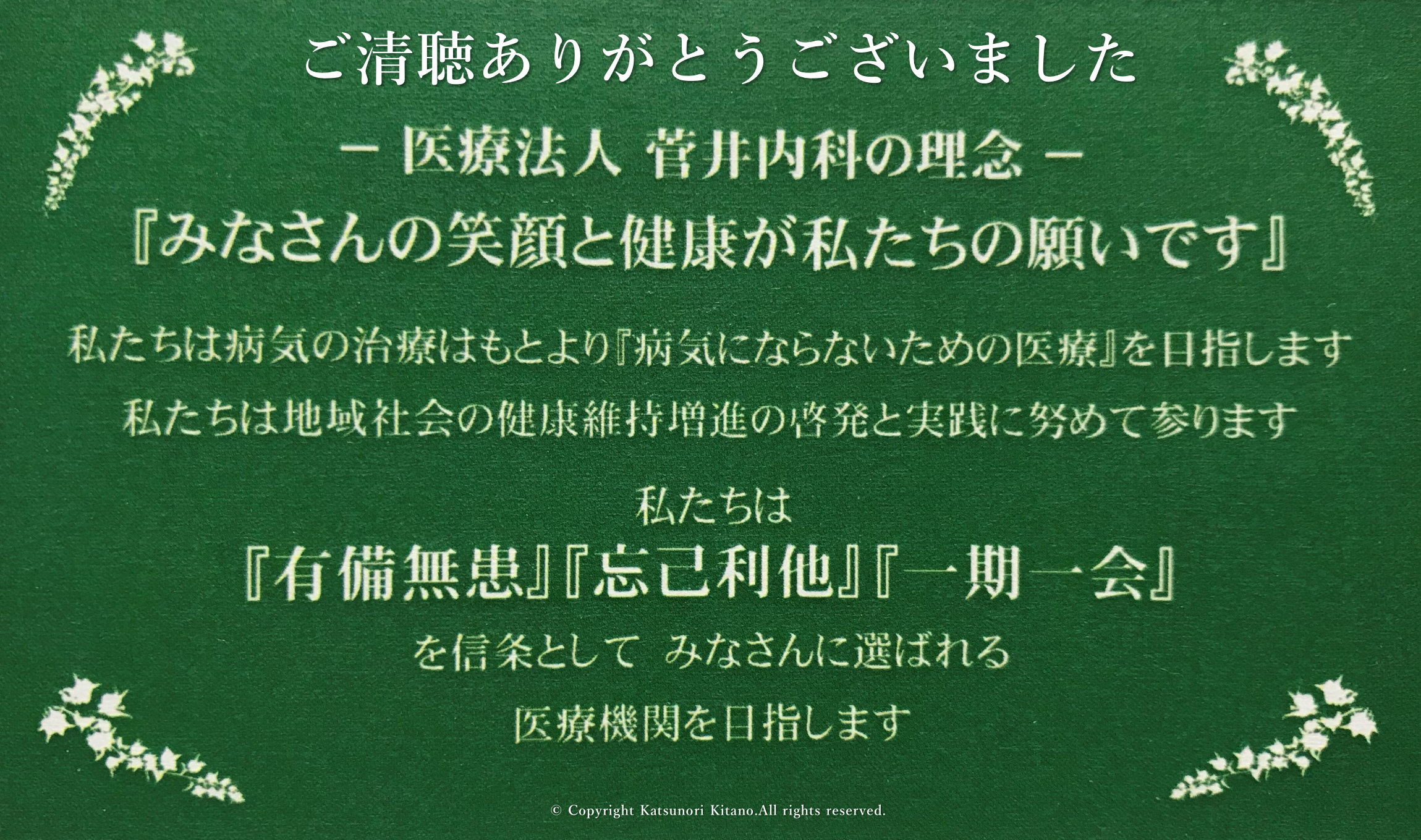

当院は日本抗加齢医学会の認定医療施設14)として、エビデンスに基づく統合医療アプローチで、疾病の予防はもちろん、最適健幸の促進にも努めて参ります。

みなさんが どんなときも 大切な方々と 心からの笑顔で暮らせますように

2024年12月9日 笑顔と健幸の伝道師 北野 克宣

【参考資料】

1)厚労省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書(案)204ページ

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001219684.pdf

2)最新医学が明らかにした玄米パワー

https://www.toyo-rice.jp/info/img/150824nikkannkougyou.pdf

3)ロウカット玄米とは

https://www.toyo-rice.jp/genmai/

4)AGE (2014) 36:9683

「Age-related changes in cardiovascular system, autonomic functions, and levels of BDNF of healthy active males: role of yogic practice」

【要約】健常男性(20代、30代、40代、各20名)を対象に、毎日1時間のヨガを3ヶ月間継続し、心血管系、自律神経機能、BDNF(脳由来神経成長因子)の加齢性変化に対する効果を検証した。その結果、心血管系機能(血圧、総コレステロール、LDL)、自律神経機能(心拍変動周波数解析成分、コルチゾール、セロトニン)、BDNFにおける加齢性変化は、対照群に対しヨガ群で有意な改善を認めた。

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4150910/pdf/11357_2014_Article_9683.pdf

5)Front. Hum. Neurosci., 12 May 2015

「Neuroprotective effects of yoga practice: age-, experience-, and frequency-dependent plasticity」

【要約】ヨガ群(経験年数9.6±2.8年、14例:男性5人、女性9人、年齢37±6.6歳)とコントロール群(14例:男性5人、女性9人、年齢36.7±7.3歳)を比較した結果、年齢に伴う大脳皮質の容積の減少はヨガ群で有意に少なかった。また、週あたりのヨガの時間数が多いほど、脳(海馬、後帯状回、楔前部)の萎縮は軽度であった。

https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2015.00281/pdf

6)International Psychogeriatrics (2017), 29:4, 557–567

「A randomized controlled trial of Kundalini yoga in mild cognitive impairment」

【要約】55歳以上のMCI(軽度認知障害)の方81名を対象に、ヨガ群と記憶トレーニング群を12週間実施した結果、記憶力と気力は両群で有意に改善したが、遂行機能、うつ、レジリエンスについてはヨガ群でのみ有意に改善した。

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5540331/pdf/S1041610216002155a.pdf

7)J Diabetes Investig 2017 Mar; 8(2):201-209

「Effects of yoga in adults with type 2 diabetes mellitus: A meta-analysis」

【要約】12のランダム化比較試験(RCT)で864名の2型糖尿病患者を対象にヨガの効果をメタ解析した。その結果、糖尿病(空腹時および食後血糖、HbA1c)だけでなく脂質代謝(総コレステロール、LDL、中性脂肪、HDL)でも、対照群と比較してヨガ群で有意な改善を認めた。

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5334310/pdf/JDI-8-201.pdf

8)Neurol Res . 2019 Nov;41(11):1001-1007

「Yoga-plus exercise mix promotes cognitive, affective, and physical functions in elderly people」

【要約】388人(平均年齢75.5±8.7歳、男性75名、女性313名)を対象に、一回15分のヨガエクササイズを週に1〜7回すると、半年後に前頭葉機能(FAB)、文字流暢性課題(LFT)、意味流暢性課題(CFT)、時計描画検査(CDT)、立方体透視図模写検査(CCT)、うつスコア(GDS)、やる気スコア(アパシースケール)、片足立ち、TUG歩行テスト(3m up & go test)が有意に改善した。

https://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/files/public/5/57525/20191202183842849251/NER_41_11_1001.pdf

9)2024 Apr 3;16(4):e57541.

「Effectiveness of Yoga in Modulating Markers of Immunity and Inflammation: A Systematic Review and Meta-Analysis」

【要約】26のランダム化比較試験(RCT)で、健常高齢者およびメタボリック症候群、2型糖尿病、慢性関節リウマチ、悪性腫瘍(大腸癌、乳癌)、うつ病の患者を対象に、免疫と炎症の調節マーカーに対するヨガの効果を検証した結果、統計的有意差はつかなかったもののヨガ群でCRP、IL-6、TNF-αは改善傾向にあった。またこの傾向は、ヨガの種類や介入期間に関わらず認められた。

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11068076/pdf/cureus-0016-00000057541.pdf

10)厚生労働省の統合医療情報発信サイト(eJIM)ヨガについて

https://www.ejim.ncgg.go.jp/public/overseas/c02/13.html

11)医療現場からヨガについて(私も寄稿しております)

https://yoga-medical.org/supporter/

12)ヨガセラピーとは〜ヨガは健康な人のものだけではない〜

13)「最後だとわかっていたなら」ノーマ・コーネット・マレック(著)サンクチュアリ出版

https://www.sanctuarybooks.jp/book/detail/204

14)日本抗加齢医学会認定医療施設(2025年1月以降に当院も掲載されます)

認定医療施設とは、日本抗加齢医学会が定める認定制度の諸条件を満たし、認定医療施設申請を行った施設に対して、老化度評価、抗加齢診断、指導、データ計測・分析等において、実情と実績を審査した結果、認定を得ている施設です。

https://www.anti-aging.gr.jp/members/nintei_i/list_shisetu/

北野克宣(きたの かつのり)

医療法人菅井内科 副院長/抗加齢・生活習慣病センター長

医師/産業医/医学博士(金沢大学)

健康マスター推進リーダー/健康マスターエキスパート・普及認定講師

日本抗加齢医学会 評議員/アンチエイジングドック推進委員

学会認定専門医(総合内科、循環器、禁煙、抗加齢医学)

日本臨床コーチング協会認定コーチ

NPO法人 禁煙推進の会えひめ 理事

日本笑い学会 笑いの講師団 “笑顔と健幸の伝道師”

日本臨床栄養協会認定NR・サプリメントアドバイザー

日本ポジティブ心理学協会認定ポジティブ心理学プラクティショナー

ラフターヨガ・インターナショナル・ユニバーシティー認定笑いヨガリーダー

日本ヨガメディカル協会認定マインドフルネスヨガセラピー指導士/セラピスト